東京都では、東京と他の地域が、それぞれの持つ力を合わせて、共に栄え、成長し、日本全体の持続的発展へとつなげていく「共存共栄」を目指しています。

そのために、東京都では、東京だけでなく他の地域の発展にも結びつく様々な施策に、各自治体と協力して取り組んでいます。その取組の一環として、全国の自治体へ直接訪問させていただき、東京都との連携や政策全般にわたる意見交換を積極的に行っています。

1月30日(木)に栃木県を訪問させていただきましたので、その様子をご紹介します。

栃木県庁のある宇都宮駅には、東京駅から新幹線に乗車して約50分程度で到着します。

今回は、意見交換前に次世代型路面電車として注目されている「LRT(次世代型路面電車システム)」が走る「宇都宮芳賀ライトレール線」に乗車し、視察をさせていただきました。

LRTは、「Light Rail Transit(ライト・レール・トランジット)」の略称で、各種交通との連携や低床式車両(Light Rail Vehicle)の活用、軌道・停留場の改良による乗降の容易性などの面で優れた特徴がある次世代の交通システムです。電気モーターで駆動するため車両からCO2を排出せず、環境負荷が低い点も特徴です。

市民からは「ライトライン」の愛称で親しまれており、日本初の全線新設のLRT、75年ぶりの路面電車の新規開業としても注目を浴びています。

宇都宮市と芳賀町で「ライトライン」が整備された背景として、宇都宮東部地域の交通渋滞がありました。

宇都宮東部地域には、日本を代表する大企業の工場が数多く立地する大規模工業団地があり、県の経済を支えています。一方で、当該地域は公共交通が不便なことから通勤に自家用車を利用する市民が多く、慢性的な通勤渋滞が以前から課題となっていたため、大量輸送できる交通手段が求められていました。

人口減少や環境問題への対応も必要となった現在では、高齢者を始めとする住民の移動手段の確保、地域の活性化、環境負荷の少ない交通手段への移行という面においても、公共交通の必要性が高まりました。

そうした中、令和5(2023)年8月、ついに「ライトライン」がJR宇都宮駅東口から芳賀・高根沢工業団地までの約14.6㎞の区間で開業しました。開業以来、多くの市民の生活の足や工業団地への通勤手段として利用され、交通手段としてなくてはならない存在となっています。

また、「ライトライン」は宇都宮市が目指すまちづくり「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成においても重要な役割を担います。

「ライトライン」が基幹公共交通として沿線の拠点をつなぐとともに、交通の要所となる停留場にバス停や駐車場、駐輪場等を設置したトランジットセンター(乗り継ぎ拠点)を整備し、他の交通手段と連携することで沿線以外の拠点も含めた交通ネットワークの形成に寄与しています。

実際に乗車してみると、海外のトラムを思わせるスタイリッシュな車体と内装、走行時の静かさがとても印象的でした。停留場のホームと車両の床がフラットで乗り降りしやすく、交通系ICカードも利用できるのでとても便利です。平日の昼前でしたが、ほとんどの座席が埋まるくらいの方が乗っていました。

宇都宮ライトレール株式会社:https://www.miyarail.co.jp/

▼「雷都」とも呼ばれる宇都宮をイメージした黄色を基調としたデザイン▼

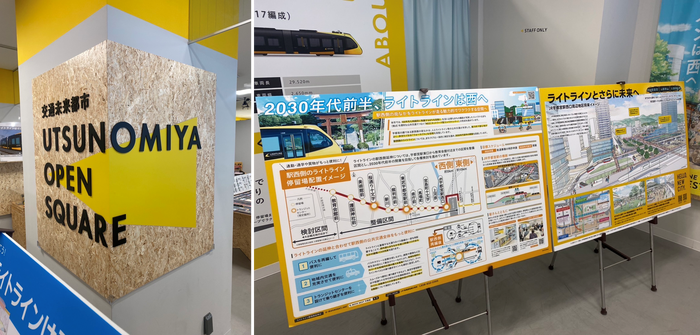

「ライトライン」を視察した我々が次に向かったのは、「交通未来都市うつのみやオープンスクエア」です。

交通未来都市うつのみやオープンスクエアは、宇都宮市の未来を見据えた情報発信拠点であり、「ライトライン」を中心とした公共交通の発展や、地域のまちづくりに関する最新情報を提供しています。その一環として、ライトラインの実車を活用し、行政視察、学校、自治会などの団体へ向けた事業説明等を行っています。

ライトラインの関連グッズも販売していますので、ご興味がある方はぜひお立ち寄りください!

現在は宇都宮駅の東側を運行している「ライトライン」ですが、今後JR宇都宮駅の西側に延伸される計画が進行しています。

先日、2030年の開業を目指すことが公表されたばかりであり、今後も「ライトライン」の動向から目が離せません!!

2件の視察を終え、時刻もちょうど12時を回ったところでしたので、意見交換前に昼食をいただくことにしました。

宇都宮といえば、やはり餃子は外せません...!!野菜たっぷりでジューシーな宇都宮餃子に一同舌鼓を打ちました。

昼食をいただき、気力に満ち溢れた我々は、いよいよ栃木県庁へ伺います。

バスを降りると、目の前には一際目立つ立派な建物が!

写真の高い建物が栃木県庁舎本館です。栃木県フィルムコミッションの一環としてドラマや映画の撮影にも使用される庁舎は見事で、一見の価値があります!

本館に向かって右手には、栃木県庁の4代目庁舎の正面部分を移築した「昭和館」があります。当時の面影を残した近代建築を無料で見学できますので、クラシカルな雰囲気をお楽しみください!

昭和館の手前には、イチゴの生産量が50年連続で1位となったことを記念して建てられた「いちご記念碑」が設置されています。高さはなんと2m!!写真で見るより大きく感じられます。空に向かって長く伸びたヘタは日本一の生産量を象徴しているそうです。現在も連続記録を更新し続けている栃木県のイチゴの生産量。今後の記録更新にも注目です!

「いちご王国・栃木」総合サイト:https://ichigooukoku.com/

▼ひとつの目標に向かって努力し続けることを意味する「万里一空」と記されています▼

県庁舎に足を踏み入れると、階段に描かれたイチゴに加えて巨大なイチゴのモニュメントがお出迎え!!

さらにこの開放感...!天井が高いって素敵ですね。

栃木県を象徴する大谷石と並木杉を壁面に活用した県民ロビーは一目で圧倒されます!

1階には栃木県の魅力や県政を紹介するコーナーがあり、展示内容も充実しています。

▼栃木県産材がふんだんに活用された県民ロビー、中央階段のイチゴが目を引きます▼

▼巨大なイチゴのモニュメント▼

意見交換まで少し時間があったので15階の展望ロビーに向かおうとエレベーターを待っていると、そこには福田栃木県知事のお姿が...!!

フレンドリーに話しかけてくださり、なんとエレベーターにも同乗してしまいました!!福田知事の寛大なご対応に感謝申し上げます。

乗ったエレベーターは内装がイチゴだらけの特別仕様!まさに「いちご王国・栃木」です!

いちごエレベーターは10台あるエレベーターのうち1台だけなので、タイミングが合わないと乗れませんが、ぜひ全面のイチゴを体感してみてください!!

▼全面イチゴ張りのいちごエレベーター!▼

展望ロビーに到着すると、そこには開放感溢れるガラス張りの広々とした空間が広がっていました。当日は空気が非常に澄んでいて、遠くの山々をはっきりと見ることができました。

日本夜景遺産にも登録されており、夜には最適なダウンライト照明のもと、ベンチなどに座りながらゆったりと夜景鑑賞を楽しむことができるようです。また、子どもが遊べるキッズコーナーも設けられているので、お子さんが一緒でも安心です。

見ごたえのある「とちぎの伝統工芸」展示コーナーや展望レストランもありますので、栃木県庁に立ち寄られた際には、ぜひ足をお運びください!

▼壁の益子焼が素敵です!▼

さて、いよいよ意見交換です。

意見交換は、総合政策部の皆様にご対応いただきました。

お忙しい中、お時間をいただき誠にありがとうございました。

今回は、東京都が実施する連携事業をご紹介するとともに、「とちぎデジタルハブ」について、意見交換を行いました。

とちぎデジタルハブは、栃木県が運営しているWebサイトです。地域の様々な課題と、デジタルの力で解決する能力や意欲を持つ方々とのマッチングを図り、実証実験なども取り入れながら課題を解決していくための取組で、地域課題の解決を加速させるとともに、新たな技術の開発やビジネスモデルの創出を目的としています。

無料の会員登録をすると、誰でもサイト上に栃木県内の地域の課題を投稿することができます。投稿された課題に対して、サイト上で様々な立場の人が意見や知恵を出し合い、課題の本質や解決方法について議論が行われます。課題によっては、サイト上の議論の段階で解決するケースもあるそうです。

課題が深堀りされて論点が明確化し、更に解決に向けた議論を進める場合は、プロジェクト化の段階に進みます。

議論を中心的に進めていく方がプロジェクトリーダーとなって申請し、プロジェクト化されると、サイト上でメンバーの募集ができるようになります。参加を希望するメンバーでプロジェクトチームを結成し、課題に対する具体的な解決方法の議論を進めていきます。

議論を進める中で具体的な検証が必要になった場合は、県の有識者審査会を経て必要性が認められると、県の予算で実証実験を行うことも可能です。

実証実験を通じて、社会実装に必要な過程や、他の地域・分野での社会実装にもつながるものを明らかにすることで、同様の課題を抱える他地域の課題解決にも貢献していく仕組みになっています。

とちぎデジタルハブによってプロジェクト化され、既に実証、実装された取組もあります。

【佐野らーめん店に訪れたお客様を市内周遊につなげたい】

佐野らーめんは、栃木県佐野市の観光資源にもなっており、佐野らーめんを目当てに大勢の観光客が市外・県外から佐野市を訪れます。人気店ともなると待ち時間が1時間以上になることもざらにあり、待ち時間によって市内を観光する時間がなくなってしまうことが課題です。

この取組は、待ち時間を上手く活用して市内の観光周遊や行列店以外への分散化・食べ比べにつなげよう、というプロジェクトです。

本件では、「佐野らーめん店の混雑状況可視化による来訪者の市内周遊促進プロジェクト」として実証実験が行われました。混雑状況計測ツールを導入し、マップ上でリアルタイムの混雑状況を可視化することで来店時間の分散が図られました。また、マップ上に周辺の観光地情報も可視化することにより、待ち時間を市内周遊等に有効活用するためのきっかけになる等、実際に地域の課題解決へとつながっています。

筆者も佐野らーめんを食べに佐野市を訪れ、1~2時間ほど待ちぼうけをした記憶があります。そのときにこのデジタルマップが実装されていたら...とお話を伺いながら、思いを馳せました。

【カワウの漁業被害を軽減したい】

栃木県は一大アユの漁場である鬼怒川、那珂川を有し、アユの漁獲量は全国3位を誇ります。一方、カワウによる食害が大きな問題となっており、令和2(2020)年度の被害額は推計3.8億円に上ります。カワウに対する効果的な対策に向け、まずはカワウの飛来状況、ねぐらや繁殖場所の調査が必要になったことから、本プロジェクトが立ち上がりました。

本件では、カワウに取付可能なGPSロガーを開発し、カワウの生育状況等を把握するためのデータ収集が実施されました。

【アイドルのライブを通じて観光PRをしたい】

栃木県内で開催されたアイドルのライブに訪れる多くの方に、ライブだけではなく地域の名所も周遊してほしい、という高校生の発案がプロジェクト化されました。

本件では、7か所の観光名所にQRコードを設置して、アイドルがデザインされたスタンプがもらえるデジタルスタンプラリーが実施されました。地域内の観光周遊を促すとともに、来訪者データの取得、分析も実施されました。

とちぎデジタルハブでは、現在も様々なプロジェクトが進行中です。

令和6(2024)年度には栃木県でプロジェクトリーダー養成講座を開催し、講座に参加した方が実際にプロジェクトに参加するなど、取組の輪が着実に広がっているとのことです。

また、課題は栃木県内の困りごとに限られますが、サイトの会員登録やプロジェクトへの参加は栃木県外からでも可能とのことです。

栃木県や地域での活動に関心のある方、デジタルスキルをお持ちの方は、ぜひ「とちぎデジタルハブ」のサイトをご覧ください!

とちぎデジタルハブ:https://www.tochigi-digitalhub.jp/

今回はデジタル分野のほかに観光やスタートアップなど、他の分野での更なる連携の可能性についても意見交換をさせていただきました。

お忙しい中ご対応いただきましたこと、重ねて御礼申し上げます。

意見交換を終え、最後の目的地である自治医大駅へ視察に向かう我々にアクシデントが待ち受けていました。なんとJR横須賀線の線路にひびが入っていたことで電車の遅延・運休が発生しており、視察は断念せざるを得ませんでした...。交通においても東京都と栃木県が結びついていることを改めて感じるのでした...。

自動運転バスの実証実験を行う自治医大線の視察を密かに楽しみにしていた筆者にとってはショックが大きかったのですが、それは次の訪問時の楽しみとさせていただきます。

余談ですが、県庁1階の県民ロビーで東京2020大会のレガシーを発見しました!

こちらは東京2020大会の選手村ビレッジプラザで実際に使用されていた栃木県産木材を活用したベンチです。

このように、連携した取組が形として残っていることを確認することができ、嬉しく感じました。

▼USED IN VILLAGE PLAZAの焼印がされたベンチ▼ ▼ベンチの足には「栃木県」の焼印があります!▼

▼ベンチの足には「栃木県」の焼印があります!▼

今回の訪問では、意見交換、現地視察ともに大変有意義な訪問となりました。

東京都は、全国各地との共存共栄を目指し、引き続き幅広い分野で連携を進めていきます。

次回の訪問レポートもお楽しみに!