東京都では、東京と他の地域が、それぞれの持つ力を合わせて、共に栄え、成長し、日本全体の持続的発展へとつなげていく「共存共栄」を目指しています。

そのために、東京都では、東京だけでなく他の地域の発展にも結びつく様々な施策に、各自治体と協力して取り組んでいます。その取組の一環として、全国の自治体へ直接訪問させていただき、東京都との連携や政策全般にわたる意見交換を積極的に行っています。

10月4日(金)に岩手県を訪問させていただきましたので、その様子をご紹介します。

岩手県庁のある盛岡駅には、通常、東京駅から新幹線はやぶさに乗って2時間10分程度で到着します。

しかし、今回は切符を買うのが遅かったこともあり、平日にも関わらず、朝7時~8時台に東京駅を出発する新幹線が軒並み完売という想定外の事態!

何とか朝6時4分(!)東京駅発のやまびこが確保でき、無事に盛岡駅に到着です。(やまびこでも3時間ちょっとで着きます。)

実は盛岡市は、アメリカのニューヨーク・タイムズ紙(電子版)が令和5年1月12日に発表した「2023年に行くべき52カ所」に選ばれています。評価されたのは、中心市街地に歴史的な建物と川や公園などの自然があり、まちを歩いて楽しめるところや、コーヒー店、わんこそばのほか、書店、ジャズ喫茶などの文化が根付くまちであること。

意見交換まで時間がありましたので、そんな盛岡市の様子を見るべく、県庁近くの岩手城跡や岩手銀行赤レンガ館を回ってみました。

岩手銀行赤レンガ館の外観を見ると、何か見覚えのあるように感じる方も多いと思います。そう、東京駅です。岩手銀行赤レンガ館も東京駅丸の内駅舎も、ともに辰野金吾が設計しています。このようなところからも、岩手県と東京都とのつながりを感じられるのではないでしょうか。

時代の異なる歴史的建造物と自然とが絶妙に調和した街並みは、歩くだけで心が癒されます。この日は生憎の雨模様でしたが、ニューヨーク・タイムズ紙の効果もあるのか、ところどころで外国人の姿を見かけ、活気も感じられました。今度はぜひ、ゆっくり時間を取って街並みを散策したいと思います!

周辺の散策を終え、岩手県庁に向かいます。

県庁内に入ってすぐ、木で作られた温かみのあるコーナーがありました。こちらは総合案内窓口で、岩手県産の木材が使われています。

奥の県民室の中には、岩手県出身の野球選手、大谷翔平選手や佐々木朗希選手、菊池雄星選手のポスター等も掲出されていました。

▼岩手県産広葉樹を壁面に使用した総合案内窓口▼

▼県民室の中にある大谷翔平選手・菊池雄星選手のポスター▼

さて、いよいよ意見交換です。意見交換は、政策企画部及び商工労働観光部の皆様にご対応いただきました。

お忙しい中、お時間をいただき誠にありがとうございました。

今回は、スタートアップ関係を中心に意見交換をさせていただきました。

岩手県では、地域経済の新たな担い手となる起業家の成長を支援するとともに、成長した起業家が次の起業家の成長を支援することで、継続的に起業家が生み出される仕組みの構築に向け、2023年8月、県内の産学官金96団体が参画する岩手スタートアップ推進プラットフォームを設立しました。

岩手スタートアップ推進プラットフォームポータルサイト「スタートアップいわて」

https://www.startup-iwate.pref.iwate.jp

※このポータルサイトは、関係する全団体に編集権を付与し、情報の集約と最新情報の発信を行っているとのことです。

プラットフォームでは、スタートアップだけでなく、経営中核人材の育成や人口減にも対応できる事業承継を支援する観点から、「新規事業開発支援」「創業支援」「支援体制強化」「情報発信」の4本柱で取組を進めています。

ここで、スタートアップという言葉を使わずに「新規事業開発支援」としているのは、起業することだけが選択肢ではなく、企業で従業員として働いている方が新規事業を新しく作ることも一つの選択肢にしようという意味が込められているとのこと。また、「創業支援」についても、東京や首都圏から地方に来て、小さなお店でもまずやってみたいというニーズも少なくないため、そういったニーズへの支援という意味が込められているとのことでした。

こういった方向性のもと、まず第1ステージで場づくりから始め、第2ステージで事業化支援、第3ステージで成長支援というようにステップを踏んで進めていくことに加え、同時に、人づくりとして若者の起業マインド醸成や経営能力の向上を図る取組、経営中核人材の育成に取り組んでいます。

さらに、岩手県にとって重要なテーマである移住者・女性の起業支援に関する課題や効果的な支援方法に関する検討のほか、社会課題・地域課題解決を志す学生スタートアップの情報共有なども進めています。

具体的には、新規事業開発支援分科会、創業支援分科会、女性の起業支援分科会という3つの分科会を設け、担当レベルで支援の現場での課題等について話し合いました。特に女性の起業支援分科会では、家庭を優先せざるを得ない場合が多いという事情から、男性よりもスモールステップで、助走期間を長く取りながらしっかりと支援していくことが重要であるということや、岩手県信用保証協会に、女性職員が女性起業者の相談に対応する「さっこら」という支援機関があるのに知られていないという現状から、支援機関の役割や機能の可視化、連携強化の必要性を改めて確認できたようです。

今後は、これらの「場づくり」でできたつながりを、第2ステージの「事業化支援」としてアクセラレーションプログラム等で支援し、次のステップに向かうための支援をさらに進めていくとのことです。

東京都でも、Tokyo Innovation Base等でスタートアップに関する全国と連携した取組を進めています。こうした都の取組も最大限活用いただき、共に支え合い発展していくことができればと思います。

お忙しい中ご対応いただきましたこと、重ねて御礼申し上げます。

意見交換の後はお待ちかねの昼食です。今回は、盛岡三大麵の一つである「盛岡じゃじゃ麺」をいただきました。

▼初めて食べる盛岡じゃじゃ麺は、もちもちの平打ち麺に濃厚な肉味噌がよく絡んで最高でした!▼

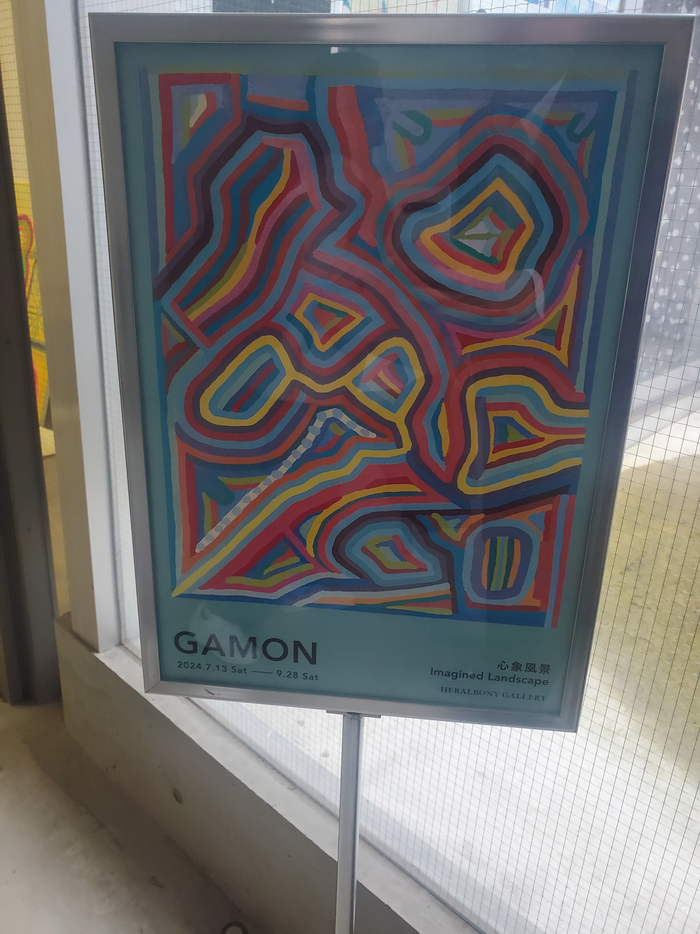

昼食後は、岩手県で誕生したスタートアップ企業株式会社ヘラルボニーのギャラリーを訪れました。

ヘラルボニーは、岩手県に本社を置く、障害がある作家のアート作品を扱うスタートアップ企業です。

2020年、東京都のスタートアップ支援事業であるNEXs Tokyoにおいて、首都圏への進出による事業加速を支援する「NEXs Tokyo 連携モデル事業創出プログラム」を受講した後、さらなる事業展開を進め、現在では海外にも進出しています。

展示会も開かれていますので、皆さまも盛岡へ行かれる際にはぜひ足を運んでみてください。

▼この日はちょうど展示の入れ替え時期に当たってしまい、中を見ることは叶いませんでした。▼

この後は、電車で「きたぎんボールパーク」に向かいました。もちろん野球をするため...ではありません。

ここは、岩手県と盛岡市が共同で整備し、令和5年4月にオープンした施設ですが、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとして、選手村ビレッジプラザで使用された岩手県産の木材が活用されているんです!

施設内の正面入口ルーバーや展示スペースのほか、球場と同じ人工芝を使ったフィールドを木製遊具が囲む「キッズスタジアム」に活用されているとのことで、実際に見に行ってきました。

オリンピックが終わった後でも、大会に思いを馳せるとともに、レガシーとして次世代に受け継がれていく様を確認することができ、感慨深いものがありました。

今回の訪問では、意見交換、現地視察ともに大変有意義な訪問となりました。

東京都は、全国各地との共存共栄を目指し、引き続き幅広い分野で連携を進めていきます。

次回の訪問レポートもお楽しみに!